25年が過ぎて見つけた25の話 #25

~最終話~ 元市長・長谷川義明さんが語る“水の都”の未来

りゅーとぴあが建設・開館した時期に市長を務められていた長谷川義明さんに、館内で偶然お会いしました。この日はオーケストラの演奏を聴きにいらしたとのこと。かねてよりお願いしたいと思っていた「25年が過ぎて見つけた25の話」の取材をその場でお願いすると快くご承諾いただき、貴重な対話が実現しました。

左:長谷川義明さん 京都大学卒業後は建設省の官僚となり、新潟市助役を経て1990年から2002年まで新潟市長を3期務められました。高校時代はバレーボール部で新潟県代表として国体に出場したそうです!

右:筆者

――りゅーとぴあの建設構想はいつから始まったのでしょうか。

最初にセントラルパークを造る構想がありました(1988年に基本構想)。セントラルパークは街中(まちなか)にあり市民が集い憩う場所です。同じ時期に文化会館建設基金の積み立てを始めましたが、その時点では場所や内容は未定でした。1992年に建設地が白山に決まり、広がりをもった整備が必要ということで、当時あった市立高校とテニスコートを移転する準備を始めました。

――文化会館と公園の設計を、プロポーザル・デザイン・コンペティションという形で1992年に募集しました。

審査委員の選定については、内部で検討した結果、世界的に活躍し日本を代表する建築家である黒川紀章さん(故人)に審査委員長をお願いしました。黒川さんは、私が大学のときの研究室の1年先輩で、大学卒業後は東京大学大学院の丹下健三研究室に進みました。コンペの審査委員長を依頼した時期はヨーロッパで活躍をしていました。それから、日本建築学会の馬場璋造さんにもコンペの運営に入ってもらい、進め方に間違いがないようにご指導いただきました。審査は審査委員にすべてお任せしましたので、私はそこに加わっていません。

――建築家・長谷川逸子さんの応募作品を見たときの第一印象はどうでしたか?

スパゲッティみたいに見えました、歩廊が(笑)

――応募者の名前を伏せた状態で審査したそうですが、すごいですね!

審査員は確かな目をもっていてコンペの経験を十分に持った人達だったからできたことです。私にはその経験がなかったからスパゲッティに見えたのですが(笑)。それから市役所としてコンペの経験があったことも大きいです。私が助役だった時期、旧市役所跡地にNext21を建設したときもコンペでした。

――1992年度予算を審議する議会において市長は “自然と調和し共生した緑豊かな景観をつくり、快適で安全な生活環境の形成に努める” と施政方針演説をされました。これは今のりゅーとぴあ・白山公園の景観と重なります。

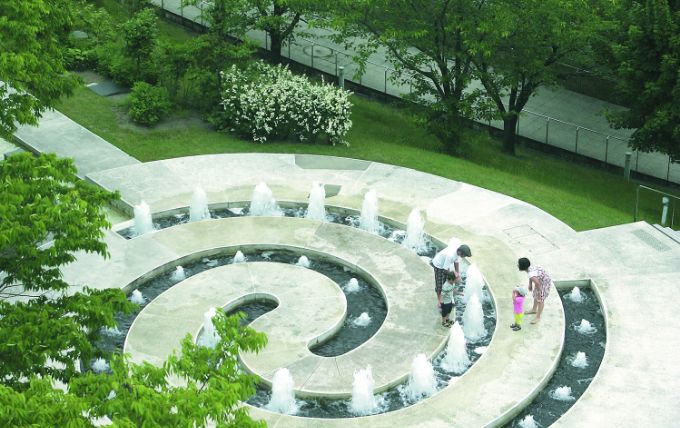

私がイメージしていたのは、明治天皇が白山公園の築山の上に立たれ信濃川や山並みをご覧になったということです。りゅーとぴあの展望ラウンジから望む景色は、まさにその風景であり、私のお気に入りの場所です。完成した当時は、建物の内部はもちろん、公園の植え込みや花壇、水路、滝、細部にまで行き届いた設計だと感心しました。

――全国的に見ても、これほど大規模な文化施設を市単独で整備した例は稀です。1998年に開館して、あれから27年が経った今ではお客様として足を運び続けていますね。

新潟市が3つの専門ホールと公園を同時に整備したというのは、他に類を見ない例でしょう。かつての新潟には、老夫婦が連れ立って出かけるような場所も、その習慣もありませんでした。でも、今のりゅーとぴあには夫婦が連れ添って演奏会を聴きに来る、そんな光景があります。

私が20代で留学していたオランダの街には、街の中心にセントラルパークがありました。そして、新潟にもこんな場所があればと思い描いていました。白山公園は水の都・新潟らしい、素敵なセントラルパークだと思います。

――最後に、現在のりゅーとぴあにどんな思いを抱いておられますか。

完成したときは、これからどう使ってもらえるかが一番の関心事でした。最近は、男性のお客様もよく見かけるようになってうれしく思います。オルガニストの石丸由佳さんのように、りゅーとぴあで育ち、羽ばたいていく逸材が、これからも現れてくれることを願っています。

25年が過ぎて見つけた25の話 #25 りゅーとぴあが完成して生まれた新しい光景は、”老夫婦が連れ添って出かける文化会館” そして変わらずにあるのは、明治天皇がご覧になった信濃川と山並みの景色です。

付記1 明治天皇の巡行

明治天皇は全国各地へ行幸され、明治11(1872)年9月16日に新潟へご到着され、19日朝にご出立されるまでの間、白勢家の新潟別邸を行在所として、県庁や新潟医学所、新潟学校、新潟裁判所など新潟の主な施設をご視察されました。行在所はUX新潟テレビ21の裏手にある礎公園の地にありました。行在所となった白勢家新潟別邸は萬代橋よりも建設費が高額だったようです。

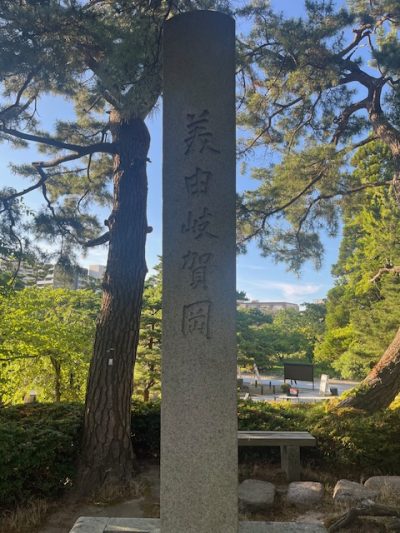

白山公園をご視察の際、園内の小高い野立て所から信濃川や弥彦山を眺望されました。行幸(みゆき)されたことを記念して美由岐賀岡と名づけられ、現在その場所には石碑があります。

新潟市歴史博物館 小林隆幸さんの話

美由岐賀岡碑

付記2 プロポーザル・デザイン・コンペティション

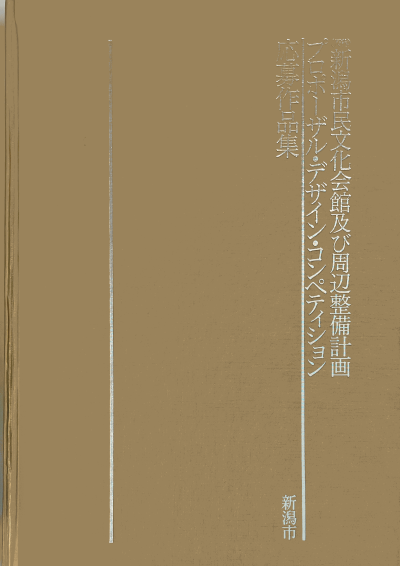

(仮称)新潟市民文化会館及び周辺整備計画プロポーザル・デザイン・コンペティションには315作品の応募があり、うち313作品が審査対象となりました。このことは応募作品集に詳細な記録が残されており、応募経過、審査経過、審査の講評、入賞8作品、選外305作品が600ページ以上に渡って掲載されています。審査委員会は計3回開催されており、第2回審査委員会では応募設計図書の審査、第3回審査委員会で個別面接を行い、慎重かつ丁寧に審査されたことをうかがい知ることができます。ここで審査委員長・黒川紀章さんの審査講評を抜粋して紹介します。

最優秀案は21世紀の文化と建築と環境の関係を予見させる極めて優れたデザインで、完成時には世界的な話題を集め…(中略)…「NIIGATA」の名が世界に拡がっていくことを確信しております。新潟市民の皆様に、お祝いの言葉とともにこの21世紀への扉を開く作品を、すばらしいコンペの成果としてお贈りします。

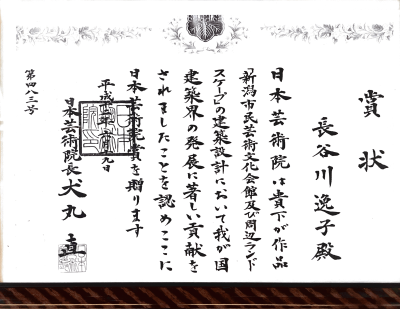

付記3 日本芸術院賞

建築家・長谷川逸子さんは「新潟市民芸術文化会館及び周辺ランドスケープ」の建築設計で日本芸術院賞を受賞しています。このことについて、長谷川義明さんは「周辺ランドスケープが表彰されたことはうれしかった」と仰っていました。日本芸術院賞の歴代の授賞対象のなかで、ランドスケープも対象になっているのは長谷川逸子さんひとりです。

賞状(写し)は1階新津記念室に展示しています。周辺ランドスケープとは、空中庭園を含む白山公園を古くからの白山公園や信濃川のやすらぎ堤、県民会館、音楽文化会館につなげた周辺整備を指します。

余談 ~あの偉人と図書館で~

高校生の頃は図書館で勉強していた長谷川さん。ある日、英単語をノートに書き綴っていると横から何か話しかけられました。ふと見上げるとそこにいたのは會津八一でした!

完

| << | < | #25 | > | >> |

関連する公演記事

関連する公演記事はありません。