【ジュニア邦楽合奏団】卒団生と指揮者の鯨岡徹先生にインタビュー!

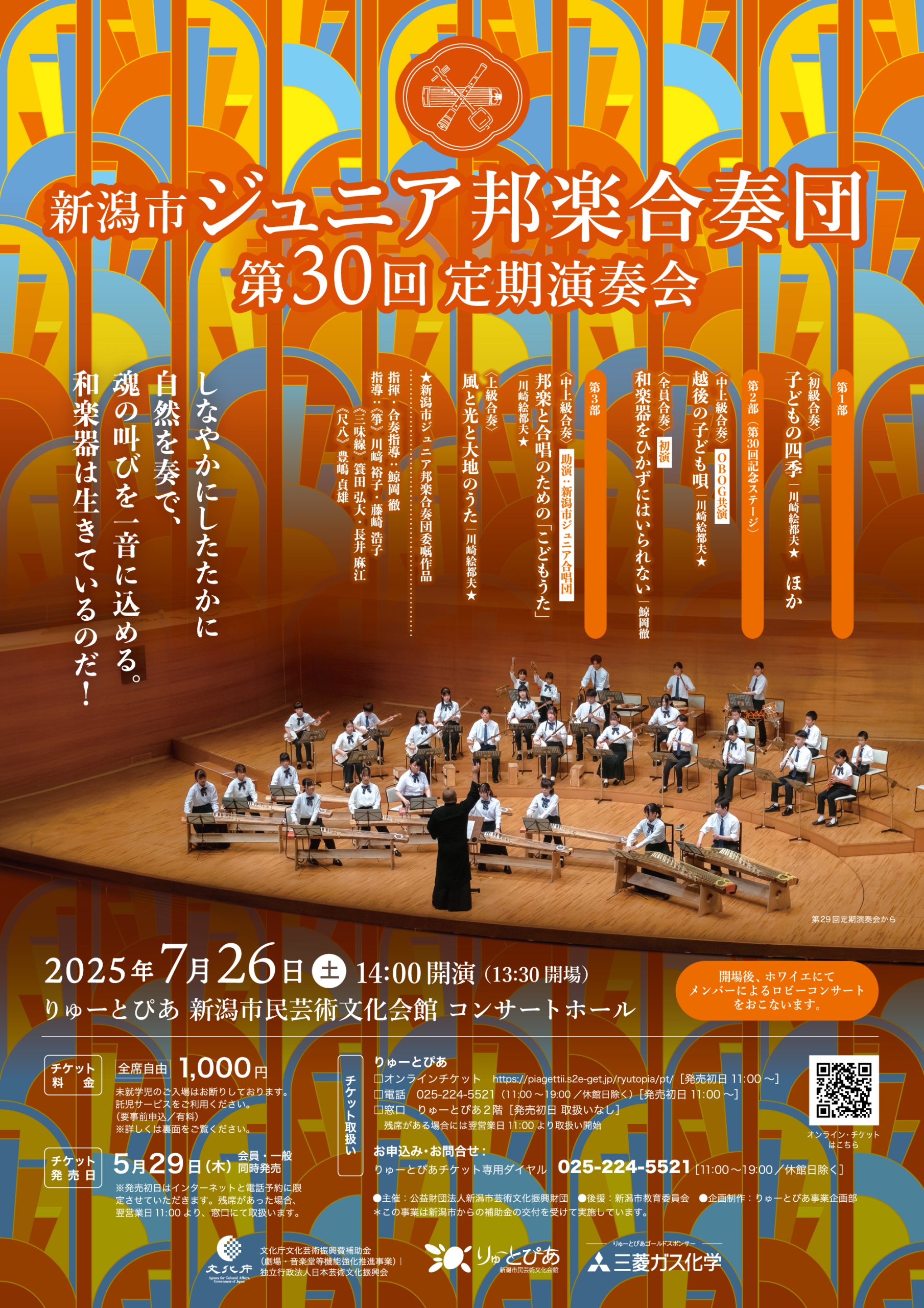

いよいよ明日26日(土)、新潟市ジュニア邦楽合奏団は第30回定期演奏会を迎えます。

まずは、今回の演奏会で卒団する高校3年生 2名に意気込みを聞きました!

佐藤紬さん(箏)

定期演奏会に向けて、私たちはこれまでの練習の成果をしっかりと出し切れるよう、全力を尽くしています。私は6年生の時に入団しましたが上級に上がるのも遅く、ミスも多くて団員のみんなにたくさん助けられました。先生方、事務局の方々、鯨岡先生に感謝し、私にとって最後の演奏会なので団員のみんなと支え合って良い音色を聴いてもらえるように頑張りたいと思います!

吉田実紅さん(箏)

定期演奏会本番まで残りわずかとなりました!私は約9年間ジュニア邦楽で過ごしてきましたが、1年半前には事務局の方と話し合うほど辞めたい時期がありました。あの時はもう続けられないと本気で悩みましたが、今では最後まで続けて良かったと心から思っています。支えてくださった先生方、事務局の方、団員のみんなに本当に感謝しています。本番では、感謝の気持ちを音に込め、仲間と共に最後まで楽しみたいです。この演奏会が私にとっても、今回の舞台が最後となる鯨岡先生にとっても、最高の締めくくりになるよう全力を尽くします。ぜひ第30回定期演奏会にお越しください!皆様のご来場を心よりお待ちしております。

鯨岡徹先生インタビュー

そして、今回の演奏会をもって指揮者をご勇退される鯨岡徹先生にお話を伺いました。これまで誰よりも長くジュニア邦楽合奏団に関わってくださった先生からしか聞けないエピソードを教えてくださいました。

ー鯨岡先生には2002年から尺八指導、そして2005年より指揮・合奏指導として当団に長年関わっていただきました。この23年間を振り返っていかがですか?

新潟市にはなんてすごい団体があるんだ…初めて関わったとき、私は心からそう思いました。全国的にも珍しい活動で、全国から注目されるような取り組みをしている。和楽器の業界からしたら、希望、光りのような存在だと僕は思っていました。そんな場所で指導者として関われるなんて光栄でしたし、私自身、東京で勉強し続けて、学んだことを還元しながら、もっと成長しようと大きなモチベーションをもらいました。

指導を始めた2002年当時の団員たちは本当に様々で、楽器をしにきているのか、遊びにきているのかわからないことも多かった(笑)。鬼ごっこをして、おしゃべりして、アメをもらって帰る…そんな日もありました。でも和楽器をきっかけに集まっているからこそ、ほんの一瞬でも楽器に興味を持ってくれたらと、工夫を重ねました。尺八は音を出すのがとても難しい楽器ですが、鬼ごっこの隙間を狙って、じっくり向き合い、練習を重ねる中で音が出るようになると、鬼ごっこより尺八を吹く時間が圧倒的に増えていきました。1人の団員がそうなると、あとは、僕にだって出来るんだ、わたしにだって出来るんだ、子ども達は自然と楽器に取り組んでくれるようになりました。

2005年からは合奏指導、指揮も担当するようになり、「合奏をするとは何か」という問いから始まりました。楽しいだけではなく、その先にもう一歩進めば楽しさの輪が広がる。輪が広がれば楽しさはより多くの人を巻き込んで広がってゆく。失敗を恐れずチャレンジし、自分の感情を音で表現してほしい。誰かの影に隠れず、自分を出してほしい。和楽器で“青春”してもいいんだ、とずっと伝えてきました。

当初、団員たちは発表会に友達や家族を招待するのが恥ずかしいと言い、招待券を配れない子もいました。この状況を変えるため、事務局と徹底的に話し合い、レベルの向上を目指しました。「子どもが和楽器をやっているだけですばらしい」…確かにそうかもしれません。でもそれは、子どもたちの可能性を閉じ込める“甘い毒”だと感じました。同じジュニア音楽教室の合唱団やオーケストラと肩を並べられるクオリティを目指して、ひとつひとつ積み重ねていったのです。

その結果、演奏会は能楽堂から音楽文化会館、やがて、りゅーとぴあコンサートホールへと舞台が広がりました。今の団員にとってホールでの演奏は当たり前かもしれませんが、これは先輩たちが努力して築き上げてきた結果です。その事実を胸に秘め、たくさんの人に聴いてもらいたいという思いを受け継いでほしいと願っています。

この23年間で、東京公演や中国公演、NHKテレビ出演、国際会議での演奏など、特別な舞台に立つ機会もありました。これらはこの団に所属していたからこそ経験できる、かけがえのないものだと思います。

そして何より、私は信じています。この団には、卒業していく高校生の熱が、次の世代の子どもたちに照らされ、またその次の世代へと受け継がれていく“炎”があります。それが全体のレベルアップ、ボトムアップにつながり、「子どもが和楽器を演奏しているだけで素晴らしい、珍しい」とパンダのように扱われていた団が、演奏内容そのものを見ていただける存在へと成長したのだと思います。

ーこれまでの活動の中で最も印象に残っていることは?

やはり委嘱新曲「風と光と大地のうた」の初演です。本番の2ヶ月前にすべての楽譜が揃い、そこから団員たちと一丸となって練習を重ねました。実は楽譜の浄書は私がしていて、最後の仕上げは徹夜。少しでも早く団員に楽譜を渡したかったのです。短期間での仕上げとは思えないほど熱量のある演奏になり、胸が熱くなりました。

また、初めて「日本音楽集団」のレパートリーに挑戦できたときは一つの目標を達成した瞬間でした。中でも私が心から愛している『ディベルティメント』をジュニア邦楽合奏団で演奏できたときは、魂が震えましたね。「ようやくここまで来られた」という思いと、その後に続く大変な時期が重なり、忘れられない特別な経験です。

ー第30回定期演奏会で初お披露目となる新曲「和楽器をひかずにはいられない」の作曲経緯を教えてください!

当初は、佐渡の世界遺産登録を記念し、叙情的で壮大な三楽章構成の組曲を…と構想していました。地域のイベントでも使えるような曲を、と。しかしあるとき筆が止まったんです。頭の中にいたのは、今そこにいる子どもたちの顔ではありませんでした。

かつてこの団にも「古典をやらなければ意味がない」「伝統をやらないと本物ではない」という声がありました。その言葉は、子どもという“今ここにいる存在”を無視し、大人の正しさだけが響いているように感じ、正直僕はいい気分はしませんでした。

気づけば、私の構想も、主体を無視する、同じ構造に陥っていたのです。そこで問い直しました。「本当に必要なのは何か?」と。

答えは、「楽しくて演奏せずにはいられない」音楽を作ることでした。

この曲は、初級から上級まで全員が楽しめる構成です。笑いあり、真剣さあり。楽器紹介、歌、掛け声も盛り込みました。子どもたちが「和楽器って、なんかよくわからないけど楽しい!」と感じてくれたら、それだけでこの曲は生まれてよかったと思えます。

ー今後、ジュニア邦楽合奏団にどのようなことを期待しますか?

和楽器に熱を、炎を。「和楽器で青春してほしい」と思っています。コロナ禍以降、和楽器で“青春”する熱や炎を、以前のように戻すことは簡単ではありませんでした。練習環境や価値観の変化もあり、最低限の取り組みが新たな基準になってしまった。僕のアクションだけではどうしようもできませんでした。だからこそ、団員のみんなにお願いしたい、期待したいことは、「もう少しだけ楽器を好きになってほしい。もう少しだけ楽器と過ごす時間を増やしてほしい」です。今はこれまでの活動の上に成り立っています。知らない先輩たちかもしれませんが、かつて同じように和楽器に打ち込んだ先輩団員たちの頑張りがあったからこそ、今りゅーとぴあのコンサートホールで演奏できています。恵まれた環境は当たり前の物ではなく、先輩達が手に入れてきた成果でもあります。「たくさんの人に聴いてもらい、楽しんでもらいたい」という気持ちを育て、自分だけの取り組みにならないように。楽しみの輪を少しずつ広げてゆく、周りの人を巻き込んでいく楽しさ、にまでステップアップして欲しいです。ジュニア邦楽合奏団での貴重な体験を、存分に味わってほしいです。炎は燃やし続けないと、消えてしまいます。これまでの、30回まで団員達の熱や炎を絶やさぬように、そして、私の熱、炎を少しでも受け取ってくれたら…これ以上の喜びはありません。

ー最後に第30回定期演奏会の聴きどころを教えてください!

今回の聴きどころは、まずジュニア合唱団との共演「こどもうた」です。コロナ禍で共演が制限されていたので、久しぶりの共演が実現します。和楽器と合唱の相性は抜群で、心にじわっと染みる時間になるでしょう。

ジュニア邦楽合奏団にとって大切な1曲「越後の子ども唄」をOB・OGと現役団員が共演する場面、そして私が作曲した新曲「和楽器をひかずにはいられない」の初演。さらに、名曲「風と光と大地のうた」を上級合奏でお届けします。新潟の壮大な風景が広がるような演奏にご期待ください。

30回という節目の演奏会ですが、団員一人ひとりにとっては一回限りの舞台です。今回限りのメンバーによる、今回限りの演奏。その“今ここだけの音楽”を、ぜひ会場で味わってください。